Objekt des Monats November 2018

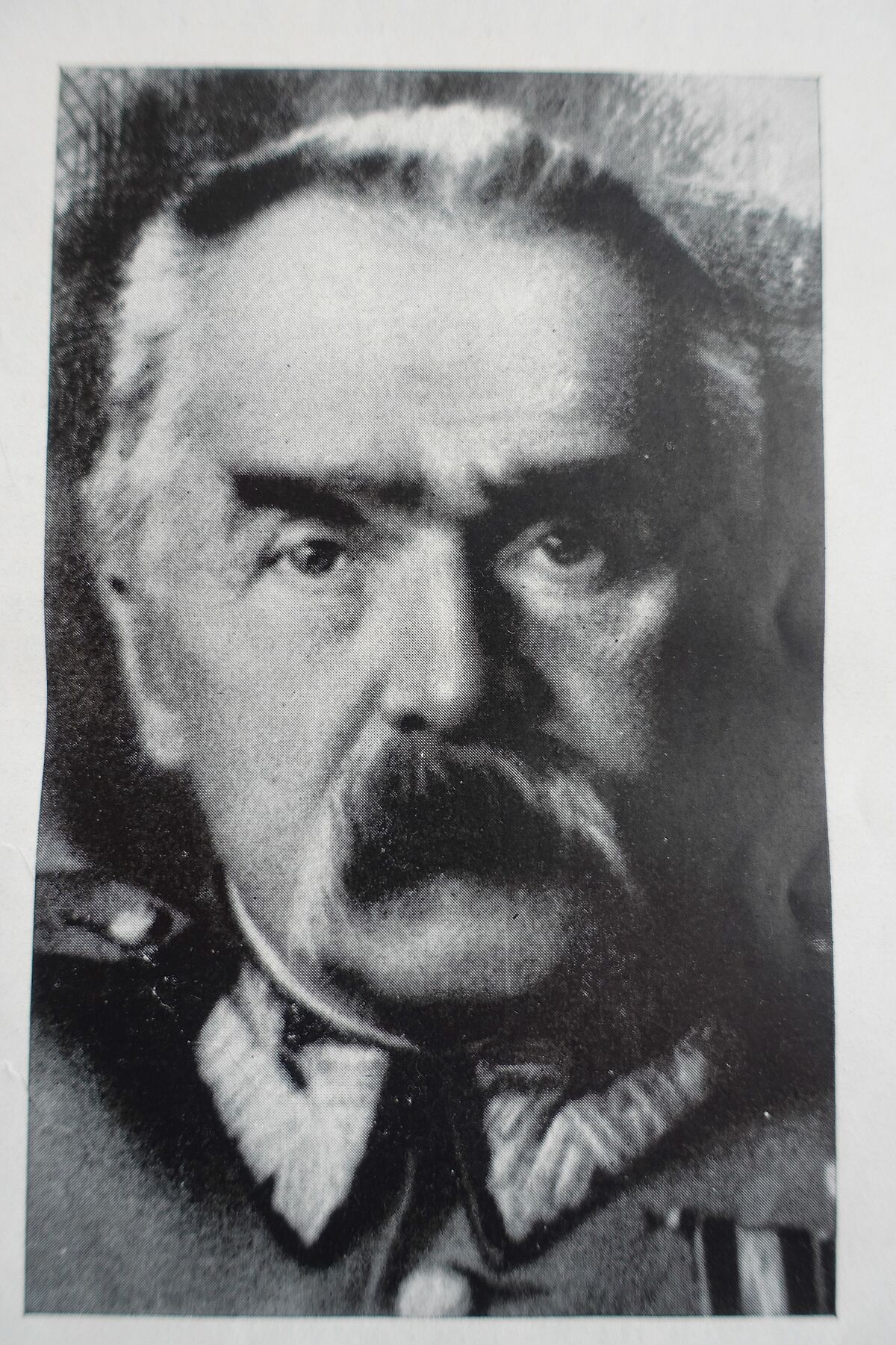

Kalenderblatt 11. November 1918 - Józef Piłsudski und die Gründung der Zweiten Polnischen Republik

Am 8. November 1918 begibt sich Harry Graf Kessler im Auftrag des Auswärtigen Amtes in die Festung Magdeburg. Dort ist der hochrangige Militär und führende polnische Politiker Józef Piłsudski inhaftiert, den Kessler aus seiner Zeit während der deutschen Besatzung in Warschau kannte. Piłsudski hatte mit seinen polnischen Legionen auf Seiten der Mittelmächte gekämpft und sich dadurch eine Unterstützung bei der Wiederherstellung der 1795 zerschlagenen polnischen Staatlichkeit erhofft. Schwer enttäuscht von den nur halbherzigen Zusagen Deutschlands und Österreichs in der Kaiserlichen Erklärung vom 5. November 1916, verweigerte er sich der weiteren Zusammenarbeit und wurde daraufhin in Magdeburg festgesetzt.

Als Kessler nach Magdeburg fuhr, hatte sich der deutsche Generalstab bereits für die Anerkennung des 14-Punkte Programms des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson entschlossen, das in seinem Punkt 13 die Wiederherstellung des polnischen Staates forderte. Was Kessler mit Piłsudski besprach, ist im Einzelnen nicht überliefert, höchstwahrscheinlich wollte er jedoch Einfluss auf die Haltung Piłsudskis zu den auszuhandelnden Friedensbedingungen nehmen. Der deutschen Seite war klar, dass Piłsudski im zukünftigen polnischen Staat eine, wenn nicht die zentrale Rolle spielen wird und man ging immer noch von einigem Bewegungsspielraum in den Friedensverhandlungen aus, der für deutsch-polnische Vereinbarungen genutzt werden könnte. Einerseits hatte die nationalpolnische Bewegung keinen Zweifel daran gelassen, dass ein neuer polnischer Staat auf einem Territorium entstehen soll, das durch Deutschland weiter beansprucht wird, andererseits war bekannt, dass Piłsudski zu jenen politischen Kräften Polens zählte, deren territoriale Orientierung eher im Osten lag und er selber bisher keine Forderungen in dieser Hinsicht an Deutschland gestellt hatte.

Das Treffen in der Festung ging relativ ergebnislos zu Ende. Piłsudski wurde freigelassen und reiste mit seiner Entourage am 9. November nach Warschau, wo er am 11. November, dem offiziellen Gründungstag der sogenannten Zweiten Polnischen Republik, zum Staatschef ernannt wurde und als Marschall Polens vorerst die Geschicke des Landes führte. Jetzt vermied Piłsudski erst Recht jegliche Aussagen, die als ein Zugeständnis an den Kriegsverlierer Deutschland gewertet werden konnten. Das hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit sein politisches Schicksal besiegelt. Denn Piłsudski war keinesfalls ein Alleinherrscher. Ganz davon abgesehen, dass Polen als parlamentarische Republik mit einem breit gefächerten politischen Spektrum entstanden war, hatte er es mit starken politischen Gegnern zu tun, die nicht nur im Lande sehr einflussreich waren, sondern auch bei den Siegermächten als Partner, mehr noch als Piłsudski, Anerkennung genossen. So waren die Nationaldemokraten unter ihrem Führer Roman Dmowski in Entente-Kreisen fest etabliert und vermochten direkten Einfluss zu nehmen. Vor allem auch deshalb, weil Dmowski mit seiner stringent nationalstaatlichen Politik den Ordnungsvorstellungen der Siegermächte mehr entsprach als Piłsudski mit seinen Plänen einer Föderation im ostmitteleuropäischen Raum unter polnischer Führung. Auch waren die Nationaldemokraten traditionell antideutsch eingestellt und stimmten mit ihrer Haltung einer maximalen Schwächung Deutschlands vornehmlich mit Frankreich überein. Piłsudski äusserte sich nicht zu den Grenzfragen im Westen und überließ deren Regelung den Siegermächten, abgesehen von einzelnen territorialen Vorfestlegungen durch militärische Aktionen, wie in Posen.

Die territoriale Fixierung der polnischen Westgrenze erfolgte durch den Versailler Vertrag und darin anberaumten Volksabstimmungen. Das daraus resultierende Problem einer deutschen Minderheit wurde in der Weimarer Republik Hauptansatzpunkt einer antipolnisch, auf Revision der Bestimmungen von Versailles ausgerichteten Aussenpolitik und ein wichtiger Bestandteil eines Antipolonismus. Im Osten hatte Piłsudski relativ freie Hand, da es hierzu kein Konzept der Siegermächte gab und im Krieg mit dem bolschewistischen Russland konnte 1920, wenn auch nur schwer, ein Sieg errungen werden. Der Frieden von Riga 1921 zwischen Sowjetrussland und Polen schuf dann einen Kompromiss, der einen Großteil der polnischen Ambitionen im Osten befriedigte. Am 15. März 1923 schließlich anerkannte der Völkerbund auch die bis dahin umstrittene polnische Grenze zur Tschechoslowakei. Formal war damit die Zweite Polnische Republik in die endgültige staatliche Souveränität entlassen, in der Praxis jedoch blieben das polnische Territorium und alle damit verbundenen Probleme ein sowohl innen- als auch aussenpolitisches Thema permanenter Streitigkeiten und beeinflusste die Entwicklung des modernen Polen in ganz entscheidendem Maße.

(Text: Prof. Dr. Ralph, Professor für Geschichte der Neuesten Zeit / Geschichte Osteuropas)

Objekt des Monats Oktober 2018

Die Trillerpfeife

Ihr mahnender und schriller Klang gehört beinahe zur Alltagsakustik. Zugführer, Verkehrspolizisten und Bademeister machen tagtäglich von ihr Gebrauch. Ihren größten Symbolwert genießt sie indes als Instrument eines anderen Regelhüters: des Schiedsrichters im Sport. Im deutschsprachigen Raum avancierte die (Triller-)Pfeife gar in unterschiedlicher Konnotation zum Synonym für Schiedsrichter. Neutrale Formulierungen wie jene vom „Mann an der Pfeife“ stehen der abschätzigen Rede von „der Pfeife“ gegenüber.

Ihren Ausgangspunkt nimmt diese Geschichte der Trillerpfeife im England des späten 19. Jahrhunderts; im 20. und 21. Jahrhundert erstreckt sie sich um nahezu den gesamten Globus. Die Pfeife erweist sich dabei als ein Objekt, das gleichermaßen sportgeschichtliche wie globalisierungsgeschichtliche Prozesse spiegelt.

Sportgeschichtlich ist ihre Einführung verknüpft mit dem Aufstieg von Schiedsrichtern zu selbständig agierenden Autoritäten. Ein eindrückliches Beispiel hierfür liefert der Fußball. Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts zeitgleich an verschiedenen public schools erfunden, kannte er die Figur des Referees zunächst nicht. Im Bedarfsfall lag die Spielleitung in den Händen der Mannschaftskapitäne, die somit eine Doppelfunktion ausübten. Bald kam pro Team ein sogenannter Umpire hinzu, der außerhalb des Spielfelds postiert war und bei strittigen Entscheidungen hinzugezogen wurde. Im Zuge der schrittweisen Vereinheitlichung der Regeln sowie der Professionalisierung des Spielbetriebs – 1863 entstand mit der Football Association der weltweit erste Fußballverband – wurde schließlich auch der Referee geboren. Wie die Wortherkunft, das Verb „to refer“ (sich wenden an), verrät, war er als die „‚person to be referred to“ derjenige, der bei Zweifeln und Uneinigkeit von den Umpires zu konsultieren war. Vom Referee, wie wir ihn kennen, unterschied sich diese Figur mithin noch merklich. Dies änderte sich erst in den letzten beiden Dekaden des 19. Jahrhunderts, als der Referee vom Rand ins Feld rückte und schrittweise vom bei Bedarf befragten Schlichter zu jenem permanent agierenden, autonom entscheidenden und unparteiischen Spielleiter wurde, dessen Aufgaben und Befugnisse uns heute wohlvertraut sind. Um seine Autorität auszuüben, war er nicht nur auf Akzeptanz angewiesen, sondern ebenso auf praktisches technisches Equipment. Mit der Trillerpfeife konnte er sich gegenüber Spielern und Publikum unmittelbar Gehör verschaffen, auf seine Entscheidungskompetenz hinweisen und das Spiel zugleich dynamisch leiten. Sie wurde im doppelten Sinn zu seinem Erkennungszeichen.

Zusammen mit dem modernen Sport insgesamt fand auch die Trillerpfeife ihren Weg in und um die Welt. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts trieben die entstehenden Weltsportverbände, beispielsweise die 1904 gegründete FIFA, den Prozess der globalen Ausbreitung und sukzessiven Standardisierung des Sports auch aktiv voran. Gleichwohl sollte er je nach Sportart und Kontinent teils viele Jahrzehnte dauern. Heute jedoch kann der Weltsport als eines der anschaulichsten Globalisierungsphänomene gelten. Fraglos nicht allein durch den Sport, aber mit ihm entwickelte sich auch die Trillerpfeife zu einem global standardisierten, genutzten und verstandenen Objekt. Diese Globalisierung weist mindestens zwei Facetten auf. Zum einen erstreckt sie sich auf die weltweite Ausbreitung und Vernetzung des Schiedsrichterwesens, die darauf zielt, Aufgaben, Agieren und Ausstattung der Referees einheitlich zu gestalten. Mit dem Ton der Pfeife hält zum anderen auch eine Form akustischer Vereinheitlichung Einzug. Wie ein „Schiedsrichter klingt“, was ein Pfiff bedeutet und wie Sportler und Publikum auf ihn reagieren – darüber besteht heute an nahezu jedem Ort sogleich Klarheit.

Kurzum: Genau wie Schiedsrichter seit Langem und bis auf Weiteres unverzichtbare Institutionen des modernen Sports sind, ist auch die Trillerpfeife aus diesem einstweilen nicht wegzudenken.

(Text: Dr. Kristoffer Klammer, Assistent am Lehrstuhl für Europäische und Neueste Geschichte)

Objekt des Monats August 2018

Goldener Schild (Ecu d’or)

In der Regel orientieren sich Münzen an Vorbildern, so auch im Falle des von Kaiser Karl IV. geschlagenen Schildguldens, der auf den Ecu d’or zurückgeht. Beim Ecu d’or oder Goldenen Schild handelt es sich um die älteste französische Goldmünze mit einem sehr charakteristischen Münzbild. Auf der Vorderseite prangt der Schild mit den drei Lilien – Wappenbild der französischen Könige seit dem 12. Jahrhundert. Später wurde der thronende König abgebildet, so dass die Bezeichnung Ecu à la chaise oder einfach Chaise Verwendung fand.

Dieser Münztyp wurde vielfach nachgeahmt, so in Südwesteuropa (Navarra, Portugal), aber auch in den Niederlanden. Kaiser Ludwig der Bayer (1314–1347) initiierte eine umfangreiche Emission solcher Stücke in Antwerpen. Die umfangreiche Prägung von Schildgulden durch Kaiser Ludwig erklärt sich aus seinem Bestreben, am Beginn des Hundertjährigen Krieges über ausreichende Finanzmittel zu verfügen, um direkten Einfluss ausüben zu können. Sein Nachfolger, Karl IV. (1346–1378), setzte die Emission von Schildgulden in weitaus geringerem Maße fort. Dies geschah vermutlich ebenfalls über Antwerpen, wo weiterhin der von seinem Vorgänger eingesetzte Herzog Johann III. von Brabant als Statthalter (1312–1355) residierte. Durch die geringe Emission sind derartige Gepräge heute sehr selten, im Unterschied zu denen, die Ludwig der Bayer herstellen ließ. Karl IV. hat aber dafür in Böhmen viel stärker „normale“ Gulden emittiert.

Der Schildgulden Karls IV. zeigt im gotischen Gestühl den thronenden Kaiser mit erhobenem Schwert, rechts ist der Adlerschild angeordnet. Der Adler diente seit der Staufer-Zeit als kaiserliches Symbol. Die Umschrift lautet: KAROLVS DEI – GRA – ROMANORVM IMP (Karolus Dei Gratia Romanorum Imperator). Die Rückseite wird von einem verzierten Kreuz im Vierpass beherrscht. Dazu kommt die Umschrift: XPC VINCIT XPC REGNAT XPC IMPERAT (Christus vincit Christus regnat Christus imperat, paraphrasiert in etwa „Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit“). Die Umschrift steht dabei für die so genannten „laudes imperiales“, die Lobpreisungen auf den Kaiser.

Die Goldenen Schilde dienten zuerst einmal als Zahlungsmittel. Allerdings dürfte ein Großteil der Zeitgenossen nie solche Münzen in der Hand gehalten haben, denn aufgrund ihres hohen Wertes konnten diese im alltäglichen Zahlungsverkehr kaum benutzt werden. Bei großen Geldtransaktionen in Politik und Wirtschaft waren die Goldenen Schilde aber hochwillkommen. Neben der Geldfunktion dienten die Stücke noch einem anderen Zweck, und zwar als Medium der Herrschaftsrepräsentation, insbesondere gegenüber der hochadeligen Herrschaftselite. Schließlich bedurfte im Mittelalter Herrschaft ihrer ständigen Legitimation. Die von Karl IV. emittierten Goldmünzen verdeutlichen auf unnachahmliche Weise, wie der Luxemburger mit Bild und Schrift seine Macht demonstrierte.

Anzumerken bleibt, dass Kaiser Karl IV. für die mecklenburgische Geschichte eine überaus wichtige Rolle spielte. Im Jahr 1348 erhob er Mecklenburg zum unmittelbaren Reichslehen, so dass die dort regierenden Herren/Fürsten zu Herzögen avancierten.

(Text: PD Dr. Torsten Fried)

Objekt des Monats Juli 2018

Ein Adelsbegräbnis in der DDR – Freda Gräfin von Schwerin (†1957)

Am äußeren Rand des rechteckigen Begräbnisplatzes des Dorfes Stolpe auf Usedom steht ein unscheinbarer Stein, in den der Name Freda Gräfin von Schwerin, geborene von Kleist gemeißelt ist. Der schlichte Stein unterscheidet sich nicht von den übrigen Gräbern des Stolper Friedhofs und gibt keinerlei Hinweis auf die tumultartigen Umstände seiner Aufstellung im Jahr 1957.

Anlass der Unruhen in Stolpe im Jahr 1957 war die Rückkehr der ehemaligen Gutsherrin Freda Gräfin von Schwerin. Nach der Bodenreform 1945 musste sie ihren Besitz verlassen und hatte seither in der Nähe von Lüneburg gelebt. Zurück nach Stolpe kehrte die 1872 geborene Gräfin Schwerin nicht als vitale und aufbegehrende Alteigentümerin, sondern als stumme, demütige, ehemalige Einwohnerin des Dorfes – in einem Sarg. Der Wunsch der am 14. März 1957 in Deutsch-Evern bei Lüneburg Verstorbenen, in Stolpe ihre letzte Ruhe zu finden, wurde von ihrer Familie unterstützt und stellte aus Sicht der Angehörigen keine Provokation dar. Doch wie sich zeigen sollte, wurde dies von Seiten der örtlichen SED-Funktionäre ganz anders aufgefasst. Der Aufruhr, der um diesen Anlass in den nachfolgenden Wochen entstand, wurde von Helmut Sakowski einige Jahre später wie folgt kommentiert: „[…] als wolle ein armes totes Weiblein an den Grundfesten des sozialistischen Staates rütteln“.

Die Überführung des Sarges aus der Bundesrepublik zum Pastorat nach Stolpe verlief ohne größere Schwierigkeiten, erst die Beerdigung und die Beteiligung der Dorfbevölkerung am Trauerkondukt beunruhigte die örtlichen Parteifunktionäre massiv. Die Ostsee-Zeitung wurde von den bevorstehenden Ereignissen informiert. Chefredakteur Theo Fettin (1919–1989) und ein Pressefotograf reisten am Beerdigungstag nach Stolpe um die Trauergäste namentlich und bildlich zu dokumentieren. Die Anwesenden umflorte somit nicht nur Trauer, sondern zudem auch Selbstbewusstsein. Letzteres mag sie gewiss gewappnet haben vor der diffamierenden Veröffentlichung ihrer Namen und Gesichter wenige Tage nach der Beerdigung in der Ostseezeitung.

Die Begräbnisfeier der ehemaligen Gutsherrin bedeutete für die SED-Funktionäre eine politische Machtdemonstration im Dorf. Beunruhigend erschien die Präsenz der verstorbenen Adeligen deshalb, weil die Verbindung zwischen Gutsherrin, Gutsland und örtlicher Bevölkerung durch ihre Enteignung und ihren Fortgang nicht gänzlich zerbrochen war. Die Bestattung der verstorbenen Gutsbesitzerin offenbarte die fortbestehende Kontinuität persönlicher Beziehungen und Loyalitäten zwischen ihr und der Dorfbevölkerung und stellte somit das offizielle Bild der „feudalen“, an der ökonomischen Ausbeutung ihrer Bauern interessierten Gutsherrin markant in Frage.

Das Begräbnis von Freda Gräfin von Schwerin war kein Einzelfall. Wiederholt finden sich in den 1950er und 1960er Jahren Anfragen aus der Bundesrepublik an Friedhofsverwaltungen und Kirchgemeinden in der DDR mit der Bitte, den enteigneten Gutsherren oder einem Familienmitglied, an seinem Heimatort begraben zu können. Zur Vermeidung von Loyalitätsbekundungen seitens der Bevölkerung wurden Anfragen ehemaliger Gutsbesitzerfamilien oftmals abgewiesen.

Offenbar sollte die Stolper Pressekampagne abschreckend auf die in der Bundesrepublik lebenden, ehemaligen Gutsherren wirken. Wahrgenommen wurden die Ereignisse in Stolpe von zahlreichen adligen Familien in der Bundesrepublik allemal. Zeitungsausschnitte in Familienarchiven oder die Erwähnung in Rundschreiben sprechen dafür. Dennoch gelang es vielen adligen Familien, die seit 1945 im Westen lebten, den Wunsch ihrer verstorbenen Angehörigen zu erfüllen, zumal die Mehrzahl der ländlichen Friedhöfe weiterhin im Eigentum der Kirchen stand. Begräbnisse Adliger auf ihren ehemaligen Gütern zwischen 1945 und 1989 tendierten, je nach Standpunkt des Betrachters, zwischen Tradition und Provokation. Der Wunsch der verstorbenen Freda Gräfin von Schwerin in Stolpe begraben zu werden, demonstrierte neben ihrer persönlichen Verbundenheit mit dem ehemaligen Gut auch die gesellschaftliche Akzeptanz der Familie vor Ort – ungeachtet der Enteignung im Zuge der Bodenreform. Der schlichte Stein auf dem Stolper Friedhof verweist mithin einerseits auf das Bedürfnis der enteigneten Familien, Erinnerungszeichen in der ehemaligen Heimat zu schaffen und zeigt andererseits, wie sehr die SED die Infragestellung ihres Führungsanspruchs auf dem Land fürchtete.

(Text und Foto: Jakob Schwichtenberg, Doktorand am Historischen Institut)

Objekt des Monats Mai 2018

Silberstufe Nr. 4027

Das Objekt des Monats entfaltet auf den ersten Blick einen eher spröden Charme. Um es dennoch zum Sprechen zu bringen, beginnen wir mit einem Gedankenexperiment: Stellen wir uns vor, das Objekt des Monats stamme vom Mond. Intuitiv würden wir in seinen Zerklüftungen nach einer besonderen, extraterrestrischen Aura suchen. Vielleicht würden auch Assoziationen an Neil Armstrong, Operation Iron Sky oder Peterchens Mondfahrt geweckt. In jedem Fall würden wir das Objekt mit anderen Augen betrachten. Nun handelt es sich bei dem Objekt des Monats nicht um ein Stück Mond, sondern um die heute in Dresden befindliche Silberstufe Nr. 4027, deren Geschichte jedoch nicht weniger abenteuerlich ist: Angeblich stammt dieser Brocken Silbererz aus der legendären Schneeberger Wunderstufe von 1477.

Im Zuge des Auffindens neuer Silbererzlagerstätten im sächsischen Erzgebirge, so die Legende, wurde in der St. Georg Fundgrube in Schneeberg ein gewaltiger, 400 Zentner schwerer Silberbrocken gefunden. Der Anbruch war dermaßen groß, dass Herzog Albrecht von Sachsen kurzerhand in die Grube einfuhr, um auf der Silberstufe ein reiches Gastmahl einzunehmen. Voller Begeisterung soll Albrecht ausgerufen haben: Kaiser Friedrich III. (HRR) war zwar ein mächtiger und reicher Kaiser, aber auf einem Tisch von purem Silber konnte er nicht speisen!

Die Geschichte ist erstmalig 1530 dokumentiert und war in der Frühen Neuzeit überaus populär: Sie zirkulierte in Bildern, Gedichten und montanwirtschaftlichen Abhandlungen auch über den Alpenrand hinweg. Der Mythos vom unterirdischen Festmahl war nicht zuletzt deshalb so beliebt, weil er emblematisch für den schier unerschöpflichen Reichtum stand, den die Wettiner seit den 1470er Jahren aus ihren Bergwerken ziehen konnten. Im Laufe der Zeit wurde die Geschichte um zahlreiche Details angereichert und mit physischen Evidenzen belegt. Und hier kommt unser Objekt des Monats ins Spiel: In der kursächsischen Mineraliensammlung, dem Berggemach, taucht 1640 erstmalig die Erzstufe auf. Laut Inventar lag in der fünften Schublade des dritten Schranks eine „stufe schwartz derb glaß erzt“. Während es sich zunächst noch um einen geschichtslosen Brocken Glanzerz handelte, bekam dieser durch den Bergrat und Leiter des Naturaliencabinets Christian Heinrich Eilenburg 1755 eine Geschichte: „Wer zu wissen begehret, wie der unterirdische Tisch, aus gewachsenem Silber gesehen hat, worauf ehedem der Herzog Albrecht, mit etlichen seiner Räthe, Tafel gehalten“, könne Nr. 4027 betrachten. Damit wurde der Grundstein gelegt für die weitere Rezeption der Erzstufe, die bis heute als Nachweis für die berühmte Episode verhandelt wird.

Ob diese Erzstufe tatsächlich von der Schneeberger Wunderstufe stammt, ob diese wirklich 400 Zentner gewogen hat und ob das Ereignis so überhaupt stattgefunden hat, wird in der Forschung kontrovers diskutiert und kann am Ende nicht entschieden werden. Die Untersuchung der Rezeptionsgeschichte hingegen ermöglicht einen spannenden Einblick in zeitgenössische Wahrnehmungen und Deutungsmuster von Rohstoffen. Denn so trivial es auch klingen mag: Ob ein Metall als edel oder hochwertig angesehen und damit als abbauwürdig eingestuft wurde, ergibt sich nicht aus seinen chemisch-physikalischen Bedingungen. Es ist die Rahmung, die einem Brocken Silbererz seine kulturelle Bedeutung zumisst: Durch die Präsentation in der mineralogischen Sammlung und die Anbindung an eine geschichtliche Tradition wurde die Stufe im Laufe der Frühen Neuzeit in einen größeren Sinn- und Deutungshorizont eingebettet. Und hier schließt sich assoziativ der Bogen zu unserem Gedankenexperiment. Nach einer populären Vorstellung in der Frühen Neuzeit gab es eine enge Verbindung zwischen dem Wachsen von Metallen, ihren Eigenschaften und den bis dahin bekannten Planeten. Das kosmische Pendant zum Silber war nichts anderes als der Mond.

Weiterführende Literatur: Thalheim, Klaus: Das Silber von 1477 in der Sammlung des Museums für Mineralogie und Geologie Dresden, in: Rundbrief des Agricola-Forschungszentrums Chemnitz (Schloßberg-Museum), 2012, S. 6-14.

(Text: Dr. Franziska Neumann)

Objekt des Monats April 2018

Das Krönungsei von Fabergé (1897)

Am Ostermorgen kam es im Palast der russischen Zarenfamilie zu einem einmaligen Schauspiel. 1600 Bedienstete defilierten an Alexander III. vorbei, der allen die Wangen küsste und ein Osterei überreichen ließ. Höhe Ränge erhielten eines aus Email mit Edelsteinen verziert, die niedrigeren eines aus Porzellan. Seiner Gattin, der Zarin Maria Fjodorovna, schenkte der Zar ein Ei aus Gold, in dessen Innerem eine Henne auf goldenem Stroh saß.

Mit diesen Ostereiern aus der Werkstatt des russisch-französischen Goldschmiedemeisters Carl Fabergé begründete Alexander III. im Jahr 1885 eine Tradition, die einen frühneuzeitlichen russischen Brauch neu aufgriff. Seit dem 17. Jahrhundert gaben sich Russen zu Ostern geschmückte Eier und tauschten drei Küsse. Je nach sozialen Status wurden statt gewöhnlicher Hühnereiner zunehmend symbolische Eier aus Holz, Porzellan, Glas oder Metall verschenkt - oder eben aus Gold wie seit 1885. Das letzte Zaren-Ei gestaltete Fabergé vor dem Hintergrund des Weltkriegs deutlich schlichter aus karelischer Birke – die Auslieferung an „Herrn Nikolai Alexandrowitsch Romanow“ im März 1917 erlaubten die Bolschewiki ihm nicht mehr. Vielmehr ließ Lenin die rund 50 Eier, die Fabergé für die kaiserliche Familie und reiche Privatpersonen entworfen hatte, konfiszieren. Als Stalin 1928 für seinen ersten Fünfjahres-Plan Devisen brauchte, verkaufte er einen Großteil an westliche Kunsthändler; Kulturbeamte, die gegen den Ausverkauf protestierten, wurden als Konterrevolutionäre umgebracht.

Das goldene Krönungs-Ei, welches die Homepage des Historischen Institutes Rostock hier vorstellt, überreichte Zar Nikolaus II seiner deutschen Gattin Alexandra zu Ostern 1897. Es misst etwa 12,6 cm Länge. Die Überraschung im Inneren ist typisch für das Markenzeichen der Fabergé-Eier: die technische Perfektion des Inhalts. Im Inneren des Krönungseis befindet sich ein Miniaturmodell der Kutsche, in der das russische Zarenpaar nach der Krönung 1896 durch Moskau fuhr. Die Detailtreue geht so weit, dass sich beim Öffnen der Kutsche ein kleiner Fußsteig ausfaltet. Das Krönungs-Ei befindet sich derzeit in der Sammlung des russischen Oligarchen Wiktor Wekselberg in London.

Der historische Hintergrund der Krönung von 1896, die das Ei verherrlicht, zeigt jedoch die Ambivalenz imperialer Herrschaft. Die russische Dynastie ähnlich wie meisten europäischen Monarchen, antwortete auf die Empfänglichkeit der Massen für den Nationalismus mit vergleichbaren Mitteln. Auch Nikolaus II wollte seine Krönung als populäres Massenfest gestalten, zu dem riesige Bevölkerungsgruppen aus dem ganzen Reich eingeladen wurden. Doch die Erinnerung, welche die Bevölkerung mit der Krönung 1896 verband, war nicht die an prunkvolle Zeremonien und tagelange Freikost. Vielmehr waren es die vielen Toten auf dem Kodynka-Feld, die eine Massenpanik direkt nach der Krönung ausgelöst hatte. Mangelnde Sicherheitsvorkehrungen und Fehleinschätzungen durch die Moskauer Polizei hatten dazu geführt, dass über tausend Menschen ums Leben kamen. Das Ereignis veränderte die Stimmung gegenüber dem neuen Herrscherpaar markant, dessen Intention gerade die Einbeziehung großer Bevölkerungsgruppen gewesen war. Die große Distanz zum Volk, welche die Macht der russischen Monarchie zu Beginn des Jahrhunderts begründet hatte, wurde am Ende des Jahrhunderts gegen eine Nähe eingetauscht, die eben diese Macht nicht mehr gewährleisten konnte.

Eine Dokumentation von arte „Fabergé – Ostereier für den Zaren“ (2008) zeigt die Geschichte der zarischen Eier: https://www.youtube.com/watch?v=ogO07DcoklQ

(Text: Prof. Dr. Ulrike v. Hirschhausen)

Objekt des Monats März 2018

Zugschild des internationalen Express „Neptun“

Der internationale Expresszug „Neptun“ fuhr von 1964 bis 1992 täglich zwischen Berlin und Kopenhagen mit Zwischenstopp in Rostock und Warnemünde. Er war einer der modernsten Züge der DDR und ein zentrales Bindeglied im europäischen Bahnnetz des 20. Jahrhunderts, verband er doch Skandinavien über Berlin mit den Staaten Ost- und Südosteuropas.

Auch politisch war der Zug als deutsch-dänisches Kooperationsprojekt in Zeiten des Kalten Krieges eine Besonderheit. Da es auf deutscher Seite an geeigneten Schiffen und Infrastruktur fehlte, wurden die Fährverbindungen über die Ostsee in den 1950iger zunächst von Dänemark und Schweden aufrechterhalten. Durch die Einrichtung der sogenannten Vogelfluglinie, einer Fährverbindung zwischen dem westdeutschen Großenbrode und dem dänischen Gedser, sah sich die DDR unter Zugzwang. Man fürchtete einen Bedeutungsverlust der ostdeutschen Ostseehäfen und damit den Wegfall sowohl von Devisen als auch von politischem Einfluss in Skandinavien. Am 6. Dezember 1961, also wenige Monate nach dem Mauerbau, trafen das Ministerium für Verkehrswesen der DDR und das Ministerium für öffentliche Angelegenheiten des Königreichs Dänemark die Vereinbarung, die Linie Warnemünde-Gedser und die entsprechenden Zugverbindungen zukünftig gemeinsam zu betreiben.

Die Strecke Berlin-Kopenhagen hatte indes eine lange Tradition. Bereits 1886 ermöglichte der „Norddeutsche Loyd“ eine erste Bahnverbindung zwischen den beiden europäischen Hauptstädten. 1903 wurden in Warnemünde und Gedser schließlich moderne Fähranleger errichtet und die erste Eisenbahnfährverbindung zwischen Deutschland und Skandinavien eingeweiht. In der Rostocker Zeitung hieß es dazu: „Für den Hafen und Seebadeort Warnemünde wird mit der Vollendung des Dampffährprojektes eine neue Ära anbrechen. Der Ort ragt aus der Zahl der kleinen Ostseehäfen hervor und wird zum Ausgangspunkt eines internationalen Verkehrsstromes“.

Tatsächlich stellten sich die Fähren als äußert profitabel heraus und der Personen- und Güterverkehr wuchs, lediglich durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen, stetig an. Die modernen Eisenbahnfähren machten Rostock in den 20iger Jahren nicht nur zu einer wichtigen Station des internationalen Bahnverkehrs sondern wurden auch von den Rostockern und den Touristen in Warnemünde in großem Maße für Tagesausflüge nach Gedser wahrgenommen. Die Fährverbindung hatte sich in vielfacher Hinsicht als erfolgreicher Brückenschlag über die Ostsee erwiesen.

Das von ostdeutscher Seite betriebene Wiederaufleben dieser zentralen europäischen Bahnlinie stand nach dem Mauerbau allerdings unter vollkommen veränderten Vorzeichen. In den Zügen saßen kaum DDR Bürger, die Schnelltriebwagen waren für den Binnenverkehr gesperrt und kamen auch in den Kursbüchern der DDR nicht mehr vor. Auf der Fahrt von Berlin nach Kopenhagen stiegen in Rostock Mitarbeiter der Staatssicherheit zu und führten umfangreiche Kontrollen der Passagiere und der Zugabteile durch. Der Bahnsteig 4 im Bahnhof Warnemünde, auf dem man die Waggons bis zur Verladung auf die Fähre bewachte, war mit Sichtblenden, Postentürmen und Hundezwingern unverkennbarer Teil der DDR-Außengrenze. Für die Rostocker blieben die Eisenbahnfähren zwar Teil des Stadtbildes, deren Ziel aber, das nahe Gedser, waren für sie unerreichbar. Mit dem Mauerfall standen die Eisenbahnfähren zwar wieder jedem offen, konnten sich aber im Zuge der Privatisierung nicht gegen die Konkurrenz der reinen Autofähren behaupten.

(Text: Ullrich Klein, M.A.)

Objekt des Monats Februar 2018

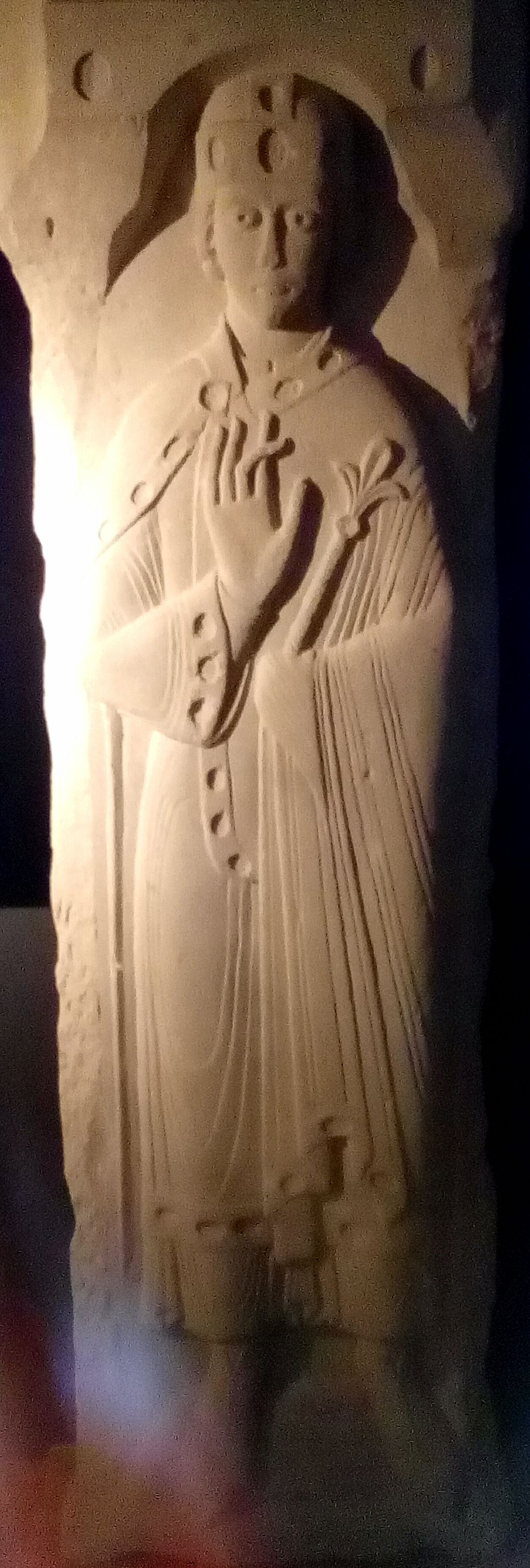

Grabmonument Widukinds in der Stiftskirche zu Enger

Widukind ist bis heute ein wichtiger Bestandteil westfälischer und teilweise auch niedersächsischer Erinnerungskultur. So schmückt sich der Kreis Herford und seine Touristikgemeinschaft heute mit dem Titel „Wittekindsland“ und Widukind ist weder aus den Straßennamen noch aus der Namenswahl örtlicher Geschäftsleute wegzudenken. Die Zeile „Heil Herzog Wittekinds Stamm…“ im Refrain des Anfang des 20. Jh. entstandenen Niedersachsenliedes stellt diesen Bezug ebenso her. Der Weg vom widerständigen Helden zum „Markenbotschafter“ diverser Stadtmarketingkonzepte in der westfälischen Provinz wirkt zwar auf den ersten Blick ein wenig skurril, zeigt jedoch die bis heute währende Verankerung einer historischen Figur im kulturellen Gedächtnis und Selbstverständnis einer Region.

Aber wer war Widukind, den das überlebensgroße, figürliche Relief auf der Oberseite in der Apsis der Stiftskirche zu Enger zeigen soll? Als Gegner Karls des Großen in den Sachsenkriegen findet der sächsische Adlige Erwähnung in den fränkischen Reichsannalen. Zwischen 772 und 785 wird dort von erbitterten Kämpfen zwischen Franken und Sachsen berichtet und Widukind als Anführer der sächsischen Aufstände gegen die Franken genannt. Ob die Stiftskirche zu Enger wirklich die letzte Ruhestätte Widukinds ist, ist umstritten, jedoch ist das Sandsteinrelief ein steinernes Zeugnis für eine bereits im Mittelalter einsetzende Verehrung des Sachsenherzogs. Kunsthistorisch datiert in die Zeit um 1100, gehört es zu den frühesten großplastischen Werken in Deutschland. Das Relief zeigt einen jungen Mann im Herrscherornat, mit einer Spangenkrone und einem Lilienzepter in der vom Gewand teilweise verhüllten linken Hand, die rechte Hand wie zum Segensgestus erhoben. Insignien und Gestus lassen Widukind sowohl königlich als auch christlich erscheinen. König war er jedoch nie, Christ wurde er erst spät: nach seiner Unterwerfung im Jahre 785 ließ er sich in der Königspfalz Attigny taufen. Das Grabmal zeugt von einer bis ins Mittelalter zurückreichenden Idealisierung und mythischen Verehrung und war zeitweise sogar Wallfahrtsort. Im Fokus dieser frühen Verehrungsphase stand dabei die Förderung des Christentums, weniger sein Widerstand gegen den Frankenkönig Karl.

Im 19. Jh. wurde hingegen das Element des Widerstands betont als Widukind, neben Barbarossa im Kyffhäuser oder Arminius, Teil eines national aufgeladenen Mythenschatzes wurde. Dieses Motiv findet sich auch in der Widukindrezeption des Nationalsozialsozialismus. Widukind war zunächst gut geeignet, die ideologische Programmatik anschaulich zu verkörpern. Das kollektive „Erinnern“ an einen starken und widerständigen Stammvater wurde in Enger aktiv betrieben und bekam die zusätzliche Komponente des heidnisch-germanischen Widerstandes gegen das aufgezwungene Christentum. Auf der Suche nach den „germanischen“ Wurzeln schuf besonders die pseudowissenschaftliche SS-Organisation „NS-Ahnenerbe“ Erinnerungsorte, an denen die völkisch-germanische Ideologie erfahrbar gemacht und identitätsstiftend wirken sollte. 1939 wurde so in Enger eine Gedenkstätte eingeweiht, welche den Widukindmythos entsprechend aufbereitete und durch die Verbindung mit vorhandenem regionalem Brauchtum zu verankern suchte. Der „Held“ Widukind hat im Verlauf der Zeit also offensichtlich verschiedene Deutungen erfahren, das Grabmonument mit seinem Relief zeugt dabei von der frühesten bekannten Verehrungsphase im Hochmittelalter.

(Text: Dr. des. Nadine Holzmeier)

Objekt des Monats Januar 2018

Das Maxim-Maschinengewehr

„Whatever happens, we have got/the Maxim gun, and they have not.“ Mit diesen Worten fasste der britische Schriftsteller Hillaire Belloc im Jahr 1898 die koloniale Situation pointiert zusammen. Dank der waffentechnischen Überlegenheit würden die Kolonialherren aus allen Konflikten mit den Kolonisierten als Sieger hervorgehen, selbst wenn auf 450 Europäer wie beispielsweise in Deutsch-Ostafrika im Jahr 1900 etwa 8-10 Millionen Einheimische kämen.

Diese militärische Überlegenheit war tatsächlich ein relativ junges Phänomen, das erst im 19. Jahrhundert wirklich spürbar wurde. Erst in den 1880ern hatte der amerikanisch-britische Erfinder Hiram Stevens Maxim das erste tragbare und nach ihm benannte Maschinengewehr konstruiert, das die Kräfteverhältnisse auf den kolonialen Schlachtfeldern noch einmal entscheidend zu Gunsten der Europäer verschob. Besonders deutlich wurde dies 1898 in der Schlacht von Omdurman im Sudan. Dort fügte ein mit Maxims ausgerüstetes anglo-ägyptisches Heer einem zahlenmäßig weit überlegenen Gegner, den islamischen Truppen des Mahdis, Verluste in Höhe von 11.000 Menschenleben zu, während die Briten lediglich 48 eigene Tote hatten.

Afrikaner und Asiaten realisierten meist schnell, dass sie in der offenen Feldschlacht chancenlos waren und stellten ihre Taktik um. Sie agierten zunehmend als Guerillas, die sich als friedliche Bauern tarnten, wenn starke koloniale Truppen in der Nähe waren, um später kleine Kolonnen aus dem Hinterhalt zu attackieren. Diese – aus europäischer Sicht – „feige“ und „hinterlistige“ Kampfweise schien einmal mehr zu bestätigen, dass man es in den Kolonien mit „wilden Eingeborenen“ zu tun habe, die sich nicht an die Regeln der „zivilisierten Kriegsführung“ hielten und dementsprechend auch nicht unter den Schutz der Genfer Konventionen zu stellen seien. Vor diesem Hintergrund schienen auch „Strategien der verbrannten Erde“, die auf die systematische Zerstörung der Lebensgrundlage ganzer Bevölkerungsgruppen zielten, vertretbar. Somit trug die Erfindung des Maxim-Maschinengewehrs in zweifacher Hinsicht zur Radikalisierung des Kolonialkrieges bei: Unmittelbar durch die vervielfachten Todeszahlen in offenen Feldschlachten und mittelbar durch die resultierende Eskalationsspirale von Guerillakrieg und Konterguerillamaßnahmen. Mehr Informationen und Bilder finden Sie hier: http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/30034916 .

(Text: Dr. Jonas Kreienbaum)