Objekt des Monats Dezember: Harte Arbeit und große Feste: Das Leben auf dem Dorf im Wandel

Landwirtschaft hat Mecklenburg schon immer geprägt. Doch nicht nur die junge Generation weiß kaum, wie dieser Wirtschaftszweig vor 100 oder 50 Jahren ausgesehen hat. Der Historiker Professor Mario Niemann vom Historischen Institut der Universität Rostock will dieses wichtige Stück Geschichte vor dem Vergessen bewahren. Dabei ist dem 49-Jährigen, der, wie er sagt, „mit Leib und Seele Mecklenburger ist“, etwas ganz Besonderes gelungen. In seinem gerade im Hinstorff Verlag erschienenen Buch „Beständiger Wandel“ schlägt er einen Bogen von 1900 bis zum Jahr 2000 und stellt das ländliche Leben und Arbeiten vor.

„Wer wissen möchte, wie die Leute auf dem Land gelebt, gewohnt, gearbeitet und gefeiert haben, wie die sozialökonomische Struktur auf dem Dorf war, der erfährt all das auf 800 Seiten“, sagt der gebürtige Parchimer, der auf dem Lande nahe der kleinen Stadt aufgewachsen ist. Im Buch geht es vor allem um die Frage, was sich im Verlauf von 100 Jahren auf dem Land alles verändert hat. „Es ist die erste Gesamtdarstellung des ländlichen Lebens und Arbeitens in Mecklenburg“, sagt Professor Niemann. „Etwas Vergleichbares für andere Regionen in Deutschland gibt es noch nicht“. Das Buch enthält 127 zeitgenössische Fotos aus verschiedenen Archiven, die meisten von ihnen sind jetzt erstmals veröffentlicht worden.

Das Werk, das Agrarkrisen, zwei Weltkriege, die Bodenreform, die Kollektivierung und Industrialisierung der Landwirtschaft und schließlich den Übergang in die Marktwirtschaft in den neunziger Jahren beleuchtet, ist in einer gut verständlichen Sprache geschrieben. „Ich möchte einen breiten Leserkreis ansprechen“, sagt Professor Niemann. Was er da aufs Papier gebracht hat, entstammt nicht nur dem Wissen aus Büchern und Archiven. Er selbst kommt aus alteingesessenen Großbauernfamilien in Zölkow und Grebbin, deren Geschichte sich bis 1538 zurückverfolgen lässt. Mario Niemann hat eine Lehre als Facharbeiter für Pflanzenproduktion absolviert und er beherrscht auch die plattdeutsche Sprache, was ihm bei der Arbeit an dem Buch sehr zugute kam.

Mario Niemann, der Leiter des Arbeitsbereiches Agrargeschichte ist, hat nach der Lehre an der Universität Rostock Geschichte studiert. In seiner Doktorarbeit beschäftigte er sich bereits mit dem ländlichen Raum. Dieses große Interesse ist dem Wissenschaftler geblieben. „Das Buch ist auch ein Geschenk an das Land“, sagt Niemann. Die einzelnen der zwölf Kapitel des Werkes sind unterschiedlich stark. So ist beispielsweise der Text zu den neunziger Jahren rund dreimal so umfangreich wie der zu den Siebzigern. Und das Kapitel über die sieben Jahre von 1945 bis 1952 ist genauso umfangreich wie das zur Weimarer Republik 1918 bis 1932. Der Grund liege neben dem unterschiedlichen Forschungsstand darin, dass politische und wirtschaftliche Entwicklungen nicht gleichmäßig verlaufen seien, sondern in verschiedener Intensität den ländlichen Raum berührt hätten, sagt der Autor.

Niemann schildert sehr nacherlebbar, wie sich beispielsweise die Getreideernte grundlegend gewandelt habe. Während früher das Korn von den Männern mit der Sense gemäht worden sei, hätten die Frauen es zu Garben gebunden und dann zum Trocknen in Hocken aufgestellt. Sobald es trocken war, haben die Männer es auf Leiterwagen aufgestakt, die Frauen packten es. Und dann wurde das Korn auf den Bauernhof gefahren und in der Scheune eingelagert. Im Winter wurden die Körner mit dem Dreschflegel ausgedroschen. Heute erledigt ein Mähdrescher alle diese Arbeiten.

Wie der Wandel der ländlichen Lebens- und Arbeitsverhältnisse im Verlauf des 20. Jahrhunderts verlaufen ist, all das hat Niemann interessant und nacherlebbar erzählt. Text: Wolfgang Thiel

Kontakt:

Professor Mario Niemann

Historisches Institut

Universität Rostock

Tel.: +49 381 498-2734

mario.niemann@uni-rostock.de

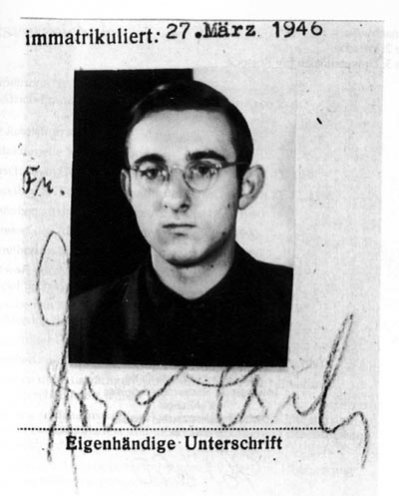

Objekt des Monats November: „Der Fall Arno Esch“ – Rostocker Zeithistoriker legt Online-Edition

28.10.2020

Dr. Fred Mrotzek, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der „Forschungs- und Dokumentationsstelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Geschichte der Diktaturen in Deutschland“, hat erstmals sowjetische Geheimdienstdokumente zum „Fall Arno Esch“ erschlossen und nun als Online-Edition vorgelegt.

Der Student Arno Esch besitzt für die Universität Rostock eine hohe identitätsstiftende Funktion und wurde nach 1990 zum Symbol ihres demokratischen Erneuerungsprozesses. Esch hatte sich aktiv gegen die SED gestellt und wurde kurz nach der Gründung der DDR im Oktober 1949 von der sowjetischen Staatssicherheit verhaftet. Seine Hinrichtung am 24. Juli 1951 in Moskau jährt sich im nächsten Jahr zum 70. Mal. An der Forschungsstelle wurden die vor einigen Jahren im Stasi-Archiv gefundenen Akten übersetzt, digitalisiert und bearbeitet. Ein erster Teil davon ist ab sofort online zugänglich. Die Veröffentlichung dokumentiert die letzten Lebensmonate von Arno Esch. Mit der Verhaftung am 18. Oktober 1949, seiner Überführung in das NKWD-Gefängnis am Schweriner Demmlerplatz und den Verhören bis zum 28. April 1950 beginnt die Edition. Bis Mitte Dezember 2020 werden die Unterlagen des zeitgleich verhafteten Friedrich-Franz Wieses digital bereitgestellt. Am 6. Februar 2021, dem 93. Geburtstag Eschs, sollen die Beweismittel, die man bei der Durchsuchung seiner Wohnung gefunden hat, veröffentlicht werden. Arno Esch wurde in einem Prozess vom 18. bis 20. Juli 1950 in Schwerin zum Tode verurteilt. Danach überstellte man ihn nach Moskau. Dort musste er nach der Revision des Urteils eine zweite Verhandlung über sich ergehen lassen, an deren Ende abermals am 26. Mai 1951 die Todesstrafe verhängt wurde. Der 70. Jahrestag des zweiten Prozesses gegen Esch bildet 2021 den Anlass, die einschlägigen Prozessakten online zu stellen. Die Edition endet am 24. Juli 2021, dem Tag der Hinrichtung. Das gibt abschließend Gelegenheit, die Nachgeschichte über den „Fall Arno Esch“ zu dokumentieren.

Die russischsprachigen Faksimiles und deren deutsche Übersetzung sind erstmals abrufbar unter: www.dokumentationsstelle.uni-rostock.de/publikationen/online-edition-arno-esch/online-edition-arno-esch.

Kontakt:

Dr. Fred Mrotzek

Forschungs- und Dokumentationsstelle des

Landes Mecklenburg-Vorpommern

zur Geschichte der Diktaturen in Deutschland

Neuer Markt 3

18055 Rostock

Tel. +49 381 498-2714

E-Mail: fred.mrotzek@uni-rostock.de

Objekt des Monats Oktober: Unter falscher Flagge: Alexander Kirchers „Walfang an der Rossbarriere“

Begibt man sich im Treppenhaus des rechten Flügels des Hauptgebäudes der Universität Rostock auf Höhe der dritten Etage, passiert man unweigerlich das Objekt des Monats Oktober. Dieses erregt schon allein aufgrund seiner schieren Ausmaße von 188 x 240 cm die Aufmerksamkeit des Betrachters. In monumental-dramatischer Verdichtung bildet das Ölgemälde „Walfang an der Rossbarriere“, über das wenig bekannt ist, die Inszenierung einer industrialisierten Waljagd ab. Im Zentrum der Darstellung steht das Fabrik- bzw. Mutterschiff der Walfangflotte bei der Einholung eines erlegten Meeressäugers in Heckansicht. Das von fünf Fangbooten gesäumte Schiff hat die Nationalflagge Perus gesetzt. Auf den zweiten Blick ergeben sich für den aufmerksamen Rezipienten jedoch einige Irritationen.

Zunächst lassen sich, bis auf die angesprochene Flagge der Andenrepublik, keinerlei Hinweise auf die Identität der abgebildeten Flotte finden. Weder das Heck des Schiffes, noch die Fangboote lassen Schiffsnamen erkennen. Eine Hausflagge, die Aufschluss über die Reederei und somit den Eigentümer des Jagdverbandes geben könnte, sucht der Betrachter ebenfalls vergebens.

Weiterhin gibt auch die scheinbar peruanische Provenienz des Fabrikschiffes Rätsel auf. Zum einen besaß das Land im Westen Südamerikas keine industrialisierte Walfangflotte dieses Ausmaßes, zum anderen gehörte Peru nie zu den sogenannten „Billigflaggenstaaten“, deren Flaggen von ausländischen Schiffseignern genutzt werden, um Kosten einzusparen.

Darüber hinaus lässt sich am rechten unteren Bildrand die Signatur „ALEX.KIRCHER“ und die Jahreszahl „1938“ finden. Bei Kircher (1867-1939) halt es sich um einen Marine- und Landschaftsmaler, der aufgrund seiner monumentalen Gemälde der österreichischen und deutschen Kriegs- und Handelsflotte Popularität erlangte.

Vor dem Hintergrund dieser Informationen fällt es immer schwerer, an einem peruanischen Ursprung der Flotte festzuhalten. Stattdessen drängt sich der Verdacht auf, dass die Schiffe tatsächlich deutscher Herkunft sind, ihre Identität aber nachträglich anonymisiert wurde. Vergleicht man Kirchers Ölmalerei mit historischen Fotografien der Walfangflotten des Dritten Reiches, erhärtet sich dieser Verdacht zusehends. So weisen Fotografien des ersten deutschen Walfang-Fabrikschiffes „Jan Wellem“ und ihrer Fangboote „Treff I-VIII“ eine frappierende Ähnlichkeit mit den Abbildungen Kirchers auf.

Nimmt man eine geringere Distanz und einen anderen Winkel zum Gemälde ein, werden bei günstigen Lichtverhältnissen Retuschen deutlich (siehe Bild), die beweisen, dass es sich wirklich um die Jan Wellem und ihre Fangboote handelt.

Ungeklärt ist, wer die Veränderungen vorgenommen hat und zu welchem Zeitpunkt. Auch bleibt offen, wann und wie das Werk in den Besitz der Universität gelangte bzw. wem es vorher gehörte, in welchem Jahr es erstmals wieder öffentlich zugänglich war und an welchem Ort.

Die Jan Wellem war das erste von insgesamt sieben deutschen Fabrikschiffen, die gemeinsam mit ihren Fangbooten in der Arktis und Antarktis auf die Jagd nach Finn- und Blauwalen gingen. Im Rahmen des Vierjahresplans, der ökonomische Autarkie und militärische Aufrüstung im Sinne der Kriegsvorbereitungen zum Ziel hatte, erlegte die Flotte zwischen 1937 und 1939 rund 15.000 Meeressäuger. Ihr Tran diente dazu, die sogenannte „Fettlücke“, also den notorischen Mangel an Ölen und Fetten für die Margarineherstellung und Wasch-/Reinigungsmittelindustrie, aus eigener Kraft zu schließen.

Damit lenkt das Objekt des Monats unser Interesse nicht allein auf den Umgang mit NS-Kunst in der Nachkriegszeit bzw. DDR, sondern thematisiert auch die erst jüngst ins kulturelle Gedächtnis gerufene Historie des industrialisierten Walfangs unter der Hakenkreuzflagge.

(Text: Jakob Kotlowski, MA, Historisches Institut)

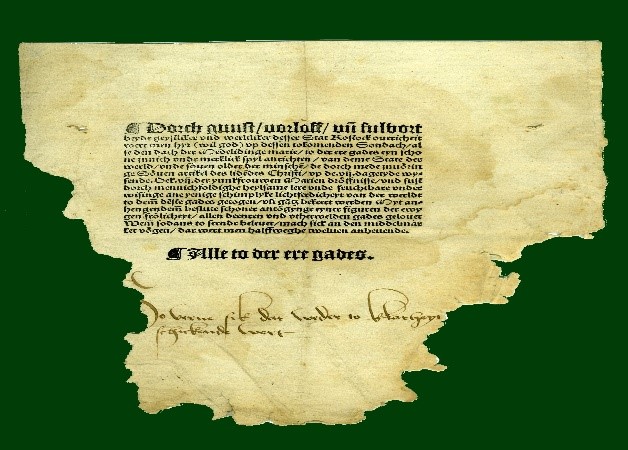

Objekt des Monats August/September: Rostocker Theaterzettel wird 500 Jahre alt

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock kann auf eine langjährige Theatertradition zurückblicken. Als „Gründungsurkunde“ des lokalen Theaterwesens gilt der aus dem Jahr 1520 stammende Rostocker Theaterzettel. Doch was kündigte dieses Flugblatt an? Was können wir daraus ableiten?

Aufschlussreich ist die Ankündigung über ein Theaterspektakel in mehrfacher Hinsicht. Schon der erste Satz nimmt Bezug auf eine Aufführungsgenehmigung, die von der geistlichen und weltlichen Obrigkeit durch „Gunst, Erlaubnis und Vollmacht“ erteilt wurde. Erst danach folgt eine Inhaltsangabe der genannten Darbietung. Beworben wird ein geistliches Schauspiel „vom Zustand der Welt und von den sieben Altersstufen der Menschen, welche durch die mitdargestellten sieben Stücke des Leidens Christi […] völlig bekehrt werden.“ Die letzten Zeilen geben eine zeitliche Auskunft über die Aufführung: Diese soll am Sonntag, den 22. Juli 1520, 11:30 Uhr auf dem Neuen Markt stattgefunden haben, sofern „sich das Wetter zur Klarheit schicken wird.“

Aus dieser Quelle können wir verschiedenes entnehmen: Erstens fand die Aufführung im Freien statt. Das war in jener Zeit nicht unüblich. Auch dienten Gasthöfe, der Hornsche Hof (Wokrenterstraße) sowie Kirchen häufig als Bühne, da Theatergebäude in Rostock erst 1751 (Barocksaal) und 1786 (Stadttheater) entstanden. Gespielt wurde in niederdeutscher Sprache.

Zweitens war das Thema der Aufführung keinesfalls ungewöhnlich. Christliche Motive nahmen im Alltag einen hohen Stellenwert ein. Wurden anfangs ausschließlich christliche Stücke dargeboten, kamen Dramen und Komödien bald hinzu. Als sicher gilt, dass es im „Norden“ bereits vor 1520 Theateraufführungen gegeben haben muss, die üblicherweise zu kirchlichen Feiertagen stattfanden. Allerdings ist die Quellenlage hierzu lückenhaft. Der Rostocker Theaterzettel wird in diesem Zusammenhang als älteste erhaltene Quelle des deutschsprachigen Raums im örtlichen Stadtarchiv verwahrt. Der Buchdruck hatte diese frühe Form der Werbung möglich gemacht.

Drittens nennt der Theaterzettel keine Künstler. Diese Anonymität ist damit zu erklären, dass Theater zu jener Zeit von „fahrenden Gesellen“ dargeboten wurde, die zur Randgruppe der Gesellschaft gehörten. Gaukler, Komiker oder Laien-Schauspieler verdienten sich auf diese Weise ihren Lebensunterhalt. An der dargestellten Situation änderte sich auch in den folgenden Jahrhunderten wenig. Erst dem Zeitgeist des 18. Jahrhunderts war es geschuldet, dass Herzöge in ihren Residenzstädten prunkvolle Hoftheater erbauten und diese von eigenem Personal bespielen ließen, so etwa in Schwerin oder Neustrelitz. Dagegen werden Opern, Operetten, Schauspiele, Tanzabende und Konzerte in Rostock erst seit 125 Jahren von festangestellten Künstlerinnen und Künstlern dargeboten.

(Text: Seraphin Feuchte, Historisches Institut der Universität Rostock)

Objekt des Monats Juni/Juli: Der „Praeservativ-Mann“ gegen die Cholera

Die neue Epidemie erschütterte Europa im Jahr 1831. Epidemie und Revolution waren indes eng verflochten. Denn die russischen Truppen, die die Revolution in Warschau 1831 niederschlagen sollten, brachten auch die Cholera mit, die sich mit flüchtenden Polen dann weiter durch Mitteleuropa nach Frankreich verbreitete.

Keiner kannte die Seuche. Die erste von sechs Pandemien, die Cholera zur Epidemie des 19.Jahrhunderts machen sollte, war 1817 von Indien über Afghanistan bis zum Kaukasus gewandert, doch dort verebbt. 1828 war Russland das erste europäische Land, das mit dem Ausbruch der Cholera auf eigenem Territorium konfrontiert war und keine Antwort wusste, wie der russische Kriegsminister 1829 verzweifelt schrieb: „Die Cholera bringt uns in eine Lage, wie wir sie nie zuvor gekannt haben“. Mediziner und Regierungen gingen von einem „Kontagium“ aus, also, dass Cholera ansteckend sei und sich durch menschlichen Kontakt verbreite. Als die Pandemie sich 1831 von Moskau nach Warschau und von dort nach Preußen, Österreich, Frankreich, Holland und in die USA verbreitete, setzten alle Regierungen daher auf Kontaktsperren. Familiäre Quarantäne, das Durchräuchern von Stadtvierteln, Desinfektion und Isolation waren kommunale Maßnahmen, weiträumige Cordon Sanitaires, Sicherheitszonen, mit den Preußen beispielsweise 1831 die gesamte Grenze zu Russland sperrte, waren nationale Maßnahmen, zu denen die Regierungen jetzt griffen.

Die Karikatur „Der Praeservativ-Mann“, im Besitz des Deutschen Historischen Museums, verarbeitete die Angst vor der Krankheit, indem die Cholera als „harte Nuss“ geknackt werden musste. Der „Praeservativ-Mann trägt alles, was Zeitgenossen als Mittel gegen Ansteckung zu nützen suchten: wollene Bekleidung, Ziegelsteine, tellergroße, am Körper zutragende Metallplatten und spezielle Kräuter wie Pfefferminze. Doch weder wollene Bekleidung und Metalplatten, welche die Karikatur als Gegenmittel des Volkes aufspießt noch die nationalen Sperrzonen, die die europäischen Staaten 1831 gegen die drohende Ausbreitung der Epidemie errichtete hatte, halfen. Die Seuche erreichte im Frühjahr 1832 auch Frankreich, wo 100.000 Menschen erkrankten. Erst als die Methoden der Pariser Stadtverwaltung nichts brachten, die Hospitalbetten nicht mehr ausreichten, die Todesrate auf 600 Menschen pro Tag schnellte, und die Pariser Unterschichten zu revoltieren begannen, wurden andere Ursachenfaktoren als der direkte menschliche Kontakt erstmals diskutiert. Im Gegensatz zu falschen Annahme eines Virus, das sich durch menschlichen Kontakt verbreite und durch Quarantäne bekämpft werden könne, wurde die wahre Ursache der Seuche erst fünfzig Jahre später entdeckt. 1884 fand der Berliner Arzt Robert Koch den tatsächlichen Erreger, das Cholera-Bakterium, das meist durch fäkalienverschmutzesTrinkwasser übertragen wurde.

(Text: Prof. Dr. Ulrike von Hirschhausen, Lehrstuhl für Europäische Geschichte)

Objekt des Monats Mai

Die andere Seite des Konsums: Fragmente von Tonpfeifen am Londoner Themseufer

Wenn man in London bei Niedrigwasser die North Bank der Themse bei St. Pauls entlangspaziert, stolpert man wortwörtlich über ein merkwürdiges Phänomen: der Boden ist von hunderten nur wenige Zentimeter großen Tonpfeifenfragmenten übersät. Man läuft gewissermaßen über die Zigarettenstummel der Vormoderne, die einen einzigartigen Einblick in die englische Konsum- und vor allem Wegwerfkultur der Frühen Neuzeit liefern.

Tabak wurde im 16. Jahrhundert im elisabethanischen England eingeführt und war zunächst ein exklusives Vergnügen einer kleinen und vor allem wohlhabenden Oberschicht. Durch die Etablierung globaler Handelsrouten in die amerikanischen und karibischen Kolonien wurde Tabak zunehmend erschwinglich. Bereits um die Mitte des 18. Jahrhunderts gehörte Tabakrauchen zu den üblichen Vergnügungen sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Geraucht wurde zumeist in Gesellschaft, sei es in Tavernen und Kaffeehäusern, wo vorgestopfte Pfeifen günstig für den einmaligen Rauchgenuss erworben werden konnten.

Wer rauchen will, braucht jedoch nicht nur Tabak, sondern eben auch entsprechende Rauchwerkzeuge. Bereits 1616 findet sich die erste Incorporation of Clay Tobaco Makers in Westminster. Um 1700 gab es zahlreiche Pfeifenmacher überall in England, Schottland und Wales und den amerikanischen und karibischen Kolonien. Die Pfeifen selbst waren einfach aufgebaut (Pfeifenkopf, Mundstück und Stiel) und wurden in massenhafter Ausfertigung produziert: Von fantastischen Objekten mit filigranen Verzierungen, Erinnerungsstücken bis hin zur schlichten Tonpfeife war für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas zu haben. In der Regel aber waren Tonpfeifen billig. Ein Inventar eines Pfeifenmachers aus Bristol aus dem Jahr 1688 etwa listet 14.400 Pfeifen für 4 Pfund 4 s oder auch weniger als einen Penny für das Dutzend aus. Pfeifen waren günstig in der Herstellung und im Verkauf und Wegwerfprodukte, lang bevor es das Konzept der Wegwerfgesellschaft überhaupt gab.

Objekte haben einen Lebenszyklus, dies gilt für vormoderne wie moderne Gesellschaften gleichermaßen. Konsumieren bedeutet eben auch die Benutzung, Abnutzung und Entsorgung von Konsumgütern. Zerbrochene Tonpfeifen finden sich in nahezu jeder Ausgrabungsstätte in London im 18. Jahrhundert: Ob in häuslichen Latrinen, Tavernen, Kellern oder als Bauschutt, der zum Auffüllen von Baustellen verwendet wurde, überall finden sich Fragmente von Tonpfeifen. Allein die schiere Menge spricht dafür, dass Pfeifen gekauft, gebraucht und schließlich achtlos weggeworfen wurden. Archäologische Funde liefern somit einen interessanten Einblick in eine andere Seite der Welt des Konsums, die uns üblicherweise verschlossen bleibt.

Kehren wir zurück zu den zerbrochenen Tonpfeifen am Themseufer. Wir wissen nicht, wie die Pfeifen in den Fluss gekommen sind. Vielleicht handelt es sich um Bauschutt, um Ladungen aus den zahlreichen Tavernen um die Themse oder aber um das Ergebnis der Sorglosigkeit eines Rauchers, der seine zerbrochene Pfeife gedankenlos in den Fluss geworfen hat. Die anaerobe Themse bietet hervorragende Konservierungsbedingungen und gibt mit jeder Flut ihre archäologischen Schätze frei. Zugleich zeigt sie, dass das, was Abfall ist, im Auge des Betrachters liegt: Die Zigarettenstummel der Vormoderne werden zu begehrten und geschätzten Objekten, die uns einiges über die Geschichte des Konsums in vormodernen Großstädten verraten.

(Text: Dr. Franziska Neumann, Habilitandin am Historischen Institut der Universität Rostock)

Objekt des Monats Januar

Arno Peters Weltkarte

Im Mai 1973 berief der deutsche Historiker Arno Peters in Bonn eine Pressekonferenz ein, um den 350 versammelten Journalisten eine neuartige Weltkarte zu präsentieren. Die Karte, die auf der sogenannten Peters-Projektion basiert, zeigte ein ungewohntes Bild. Im Vergleich zu den bekannten Mercator-Projektionen wirkten die Kontinente seltsam langgezogen – vor allem aber waren Europa und Nordamerika deutlich kleiner als üblich. Peters erklärte, dass seine Karte die tatsächlichen Größenverhältnisse der Länder des Südens und des Nordens korrekt wiedergebe. Herkömmliche Karten seien hingegen durch das „geheime Wunschdenken des Europäers“ geprägt gewesen, „die Länder Europas und des ‚weißen Mannes‘ übermächtig“ darzustellen.

Peters Weltkarte entpuppte sich umgehend als Sensation, über die weltweit Zeitungen auf ihren Titelseiten berichteten. Im Jahr 1973, in dem die erste Ölkrise die ökonomischen Machtverhältnisse zwischen Nord und Süd auf den Kopf zu stellen schien und die sogenannten Entwicklungsländer medienwirksam eine „Neue Weltwirtschaftsordnung“ einforderten, traf der Bremer Historiker den Nerv der Zeit. Umgehend entpuppten sich zahlreiche NGOs (wie Oxfam) und die Vereinten Nationen als Advokaten der neuartigen Projektion, die den Eurozentrismus herkömmlicher Karten zu überwinden schien. Im Jahr 1980 nutzte die vom ehemaligen Bundeskanzler Willy Brandt geleitete Nord-Süd-Kommission die Karte dann sogar als Titelbild für ihren berühmten Report „Das Überleben sichern“. So enthusiastisch viele Medienschaffende und „progressive“ Kreise Peters Karte willkommen hießen, so skeptisch zeigten sich hingegen akademische Kartographen. Sie kritisierten, dass Peters zwar die Flächenverhältnisse korrekt abbilde, aber lediglich auf Kosten zahlreicher Verzerrungen in anderen Bereichen, die seine Karte praktisch wertlos machten. Heute ist Peters Weltkarte ebenso in Vergessenheit geraten wie der gesamte Nord-Süd-Konflikt, in dessen Kontext sie ihre herausgehobene Bedeutung gewann.

(Text: Dr. Jonas Kreienbaum)